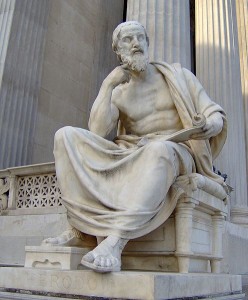

Первым крупным историком Древней Греции был Геродот из Галикарнаса (между 490 и 480—425 гг. до н. э.)

Мы постоянно слышим от людей, более отличающихся глубокомыслием, нежели проницательностью, что гений и вкус вполне сводимы к правилам и что существуют правила для всего на свете. Ошибочность мнения, будто прекраснейший порыв фантазии поддается определению, явствует из того, что даже элементарный здравый смысл представляет собой то, что мистер Локк назвал бы смешанным модусом, зависимым от благоприобретенного, осознаваемого чувства меры.

Спрашивается: не зная точно правила, диктующего то или иное действие, как можно с уверенностью осуществить это действие вторично? Ответ таков: ведь можно, не понимая работы мышц, идти и не падать на каждом шагу. И в повседневной жизни, и в искусстве, и в разговоре, и в вопросах вкуса вами руководит не разум, а чувство, а точнее, множество впечатлений, оставивших след в душе, — впечатлений безусловно достоверных и отражающих реальность, но не поддающихся подробному разбору и довольно безотчетных.

Не разум и не правила, но привычка к наблюдению позволяет судить по одному жесту, взгляду или тону о внешних проявлениях чувств, об их уместности и значении. Иными словами, вы исходите из неисчислимых схожих жестов, взглядов, интонаций, возникших в неисчислимом количестве других, самых разнообразных обстоятельств, и этих отдельных проявлений слишком много, а различия между ними слишком тонки, чтобы их все можно было отчетливо припомнить, но от того они не менее властно влияют на душу и вкус. И разве можно утверждать, что впечатления, являющиеся непосредственным оттиском природы, не имеют силы до тех пор, пока их не разложат по полкам и не сведут к правилам? И разве самые правила не основываются на истинном и несомненном воздействии природы? Неужто для того, чтобы впечатления оказали положенное и цельное воздействие на ум, необходимо понимание механизмов этого воздействия? Если бы определенные последствия не наступали регулярно в результате определенных причин духовного или материального свойства, нельзя было бы говорить о том, что на сей счет существует какое-то правило. Природа не следует правилам, но подсказывает их.

Разум — всего лишь толкователь и исследователь природы и гения, но не законодатель им и не судья. Поистине жалок тот, чьи жизненные убеждения почти никогда не выходят за пределы осмотрительной рассудочности, кто чувствует и познает не более, чем способен разъяснить. Здесь кроется разница между красноречием и мудростью, между оригинальностью и здравым смыслом. Один умеет искусно обосновывать свою точку зрения, но при этом остается обыкновенным софистом, видящим только одну сторону вопроса. Иной, напротив, воспринимает проблему в целом, ни одна мелочь не ускользает от его внимания, однако может оказаться не способным ни объяснить, каким образом проблема влияет на него, ни извлечь из тайников мысли убедительные доводы. Таков мудрец, но не логик и не ритор.

Голдсмит — простак против доктора Джонсона в научной дискуссии, то есть в том, что касается приведения доказательств в пользу высказанных мнений, но доктор Джонсон — простак по сравнению с Голдсмитом в отношении тончайшего чувства меры и неуловимой интуитивной способности, едва скользнув по поверхности вещей, приходить неосознанно к окончательным выводам. Здравый смысл — итог всей совокупности подобных неосознанных впечатлений, возникающих в обычных жизненных обстоятельствах, сохраняющихся в памяти и при необходимости из нее извлекаемых. То же можно сказать о гениальности и вкусе, хотя проявляются они более причудливым образом и в более возвышенных сферах.

Пространная цитата из «Лекций» сэра Джошуа Рейнолдса защитит меня, надеюсь, от обвинения в надуманности или странности моих воззрений по этому вопросу, который нередко обсуждают, но плохо понимают, ибо сия цитата в полной мере отвечает этой цели и убедительно подтверждает мою точку зрения. Вот что он говорит: По моим наблюдениям, основополагающей общей особенностью всех искусств, которые мы хоть как-то затрагиваем в этой «Лекции», является то, что они обращены только к двум свойствам нашего ума — воображению и чувствительности.

Все теории, которые пытаются направлять или контролировать искусство, основываясь на каких угодно принципах, ложно именуемых рациональными (а рациональное, как мы полагаем, является целью или средством искусства), и считая, вопреки очевидному, что искусство не зависит от изначальных внешних впечатлений, следует признать ошибочными и построенными на заблуждении. И хотя, может быть, утверждение, чересчур смелое, но я все же отважусь сказать, что, ежели воображение отвечает на внешние впечатления, наш вывод верен; в противном случае рассуждение ошибочно, ибо цель не достигнута: ведь следствие является единственным критерием истинности и действенности средств.

И в быту и в искусстве существует некая мудрость, нимало не противоположная здравому рассудку, но превосходящая его во всех случаях, пускай он ее и вытесняет. Мудрость эта позволяет словно бы по наитию сразу прийти к выводу, не обращаясь к медлительному процессу умозаключений. Человек, наделенный такой способностью, ощущает и распознает истину, хотя не всегда может обосновать ее и воспроизвести обстоятельства, заставившие его думать так, а не иначе, — ведь множество весьма запутанных соображений могут примешиваться к первопричине, даже состоящей из незначительных и ничтожно малых частей, которая включена или опирается на сложнейшую взаимосвязь вещей, забываемых со временем, но оставляющих верный отпечаток в душе.

Эти впечатления — плоды опыта, накапливаемого в течение всей жизни порой непостижимым для нас образом. Вне зависимости от того, как они были приобретены, внушительньш массив совокупных наблюдений должен быть сильнее рассудка: как бы он ни изощрялся в той или иной ситуации, ему вряд ли постичь предмет целиком. И в жизни и в искусстве мы, как правило, руководствуемся или должны руководствоваться этой врожденной интуицией: счастье, что мы имеем возможность припасть к таким источникам. Если бы мы были обязаны предварять каждый свой шаг теорией, жизнь зашла бы в тупик, а искусство оказалось бы неосуществимо.

Вот отчего мне кажется (продолжает сэр Джошуа), что наши первые мысли, или, точнее говоря, первые впечатления, с особой силой западают в душу именно потому, что они первые, и в дальнейшем никогда не забываются. Эти первые впечатления нужно тщательно хранить и беречь. В противном случае художник может впасть в заблуждение, поверяя холодным разумом живые образы, являющиеся ему не по прихоти или безрассудству (как ему может показаться впоследствии), но вследствие избытка впечатлений и чувств, почерпнутых из богатых запасов разнообразных виденных им или рожденных в его голове новинок.

Эти представления вплетаются в творческий замысел без какого-либо сознательного усилия со стороны художника, но если он не отнесется к ним бережно, то станет передумывать и исправлять их, пока не сведет все к тривиальности. Мне хотелось бы предостеречь причастных к творчеству от необоснованного недоверия к чувству и воображению, от увлечения узкими, ограниченными, пристрастными, спорными теориями и от применения подобных принципов к своему замыслу. Нельзя недооценивать мощного влияния впечатлений на фантазию, влияния, в котором и проявляется истинный здравый смысл,, по сути своей более глубокий и значительный, чем лежащее на поверхности банальное ощущение. Разум, вне сомнения, в конечном счете должен определять всё и, в частности, подсказывать нам, в каких случаях он должен уступать место чувству (Лекция ХШ. Том 2. С. 113—117). Мистер Бёрк, кем были, вероятно, внушены вышеизложенные рассуждения, отстаивал сходные идеи и в довольно искаженном виде представил их в разных частях «Размьпплений о революции во Франции».

Уиндэм в одной из своих речей сжато выразил эти мысли в афоризме: «Нет ничего истинней привычки». Здравый смысл, снова скажу я, — это бессловесный разум. Совесть — такое же безмолвное ощущение правильного и неправильного, или запечатленный в душе нравственный опыт и связанные с ним опасения. Поскольку этот опыт работает неприметно, но верно, мы иногда считаем его инстинктом, коренящимся в душе, — подобно тому, как объясняем бурные страсти, источник или причина коих нам непонятны, влиянием дьявола. Для более углубленного изучения вопроса я приведу здесь несколько примеров и иллюстраций. Один из тех ослушников, кто вызвал неудовольствие правительства в 1794 году и был включен в список лиц, обвиненных в государственной измене, вскоре после того переехал в Уэльс, намереваясь приступить к написанию эпической поэмы, а заодно вкусить радости сельской жизни. Странствуя по чудесным местам, он прибыл однажды утром на постоялый двор в деревушке Лланголен7, расположенной в одноименной романтической долине. Он заказал завтрак и сидел у окна в праздном ожидании.

На улице мелькнуло чье-то лицо, на которое он, впрочем, не обратил в тот момент ни малейшего внимания, однако, когда ему вскоре принесли завтрак, он почувствовал, что аппетит у него пропал, а день утратил свою свежесть — душой скитальца овладела тревога, настроение испортилось, без видимой причины всё кругом для него переменилось. Пока он пытался разобраться в этих странных обстоятельствах, то же лицо появилось снова — это был шпион по фамилии Тейлор.

Теперь уже нетрудно было разобраться в случившемся. Мимолетного впечатления, беглого взгляда на профиль в окне оказалось недостаточно, чтобы вызвать отчетливое воспоминание, однако чувства, более быстрые и острые, насторожились; была задета одна струна, а звуки отозвались во всем существе и взволновали его, хотя он никак не мог уразуметь, что с ним происходит. Летучий, неуловимый, едва различимый профиль, проскользнувший за окном, непостижимым образом оказался неразрывно связан с длинной вереницей впечатлений, оставленных когда-то тем человеком, и в один миг в туманной, неразборчивой скорописи сознания наш путешественник заново пережил речи генерального прокурора и его заместителя; долговязая фигура мистера Питта встала перед ним во весь рост; стены тюрьмы обступили его, он почувствовал, как приближаются руки палача, — и все это неосознанно, пока потрясенные и пришедшие в расстройство нервы не довели до его разума, что внутри у него творится что-то неладное.

Сходное состояние души было вызвано всего лишь одной из цепи ассоциаций, которые возникли в свое время под влиянием целого ряда обстоятельств — хотя как это состояние возникло, постичь сразу представлялось невозможным. Иными словами, чувство удовольствия или страдания, добра или зла возникает и оказывает мгновенное воздействие на душу прежде, чем мы успеваем припомнить конкретные объекты, первоначально эти чувства вызвавшие*. Очевидно, случай, описанный здесь, относится к разряду явлений, называемых учеными ассоциацией идей.

А впрочем, всё, что разумеют под чувствами или здравым смыслом, — не что иное, как различные случаи ассоциации идей, более или менее соответствующих впечатлениям от исходных обстоятельств, поскольку и действие разума начинается с формального прослеживания этих обстоятельств или с объяснения различных случаев ассоциации идей. Отсюда все же не следует, что немые призывы чувства, хотя порой и даже довольно часто они вводят в заблуждение, менее правдивы, чем их болтливый толкователь, и что не надо подчиняться их велениям, не прибегнув к авторитету разума. И чувства, и разум несовершенны, хотя по-своему полезны. Они взаимно дополняют друг друга, направляют и подтверждают.

Из этого не вытекает, что в приведенном выше случае внезапные впечатления души были плодом суеверия или выдумки, хотя и могли быть приняты за таковые, если бы последующие события не доказали, что за впечатлениями этими стоят реальные физические и моральные причины. Не появись тот человек снова, сомнения никогда бы не рассеялись; чувство недоумения сохранилось бы навсегда, а может, вскоре бы и забылось.

По закону ассоциации, как утверждают физиологи, одно впечатление способно вызвать любое другое из того же ряда без соблюдения первоначальной последовательности: душа опускает промежуточные звенья, стремительно и будто украдкой переходя к более сильным переживаниям наслаждения или боли, естественно лучше ей запомнившимся. Привычно и ловко сортируя разнообразные впечатления и обстоятельства, с которыми знакомит нас опыт, душа рождает цепи непреднамеренных заключений едва ли не обо всем на свете, заключений справедливых и готовых к употреблению. Здравым смыслом, таким образом, именуют непритязательную житейскую мудрость, однако на самом деле он представляет собой непредвзятый, инстинктивный итог достоверного восприятия жизни и наблюдения за природой. В силу этого здравый смысл способен вынести проверку самым что ни на есть суровым и терпеливым рассуждением. Собственно, без такой проверки он остается несовершенен. Вот почему «для уверенности вящей» мы соединяем рассудок и чувство:

Последним камнем замыкают арку —

Триумфа знак возвысился: народ

Дивится мощи, высоте ворот;

Под сводами, всё разузнав, гуляет:

На что ни погляди, всё изумляет.

Разум, не занятый ни истолкованием природы, ни совершенствованием здравого смысла и усвоением опыта, представляет собой по большей части здание без фундамента. Разум может быть сколь угодно суров в своей критике здравого смысла, но должен при этом быть и столь же терпелив. Запальчивый, догматический, самодовольный разум хуже, чем праздные фантазии или фанатические предрассудки.

Нарочито упорствуя в заблуждении, он перекрывает пути знанию и «захлопывает врата мудрости перед человечеством»". Недостаточно признать какое-либо явление необъяснимым, необоснованным. Если отношение большинства и невольное предубеждение склоняют нас к определенному мнению насчет причины этого явления, если, несмотря ни на что, возникает тайное подозрение в пользу наших первых впечатлений, следует продолжать поиски и помнить, что истина сильнее нас.

Так, если мы, предлагая определение того или иного предмета, вдруг смутно почувствуем, что упустили какие-то факты или обстоятельства, следует испросить больше времени на размышление, а не прекращать дело самонадеянным заявлением относительно спорного вопроса. Здравый смысл, стало быть, служит механизмом проверки софистической аргументации и удерживает от опрометчивых или поверхностных суждений. С другой стороны, если всё определенно говорит не за, но против какой-либо точки зрения и мы способны объяснить, почему — в силу то ли неведения, то ли подчинения авторитету, то ли из корыстного интереса, то ли еще по какой-нибудь причине — преобладает то или иное мнение, тогда мы имеем право заключить, что ошибочно приняли предубеждение за инстинкт либо спутали ложное, одностороннее впечатление со справедливыми и неоспоримыми выводами, вытекающими из общих наблюдений. По мнению мистера Бёрка, не следует отказываться от всякого предубеждения, но надлежит отделять от шелухи предрассудка спрятанное в нем зерно истины.

До некоторой степени так оно и есть. Однако навряд ли он прав, когда настаивает, что мы должны лелеять наши предрассудки только «потому, что они предрассудки», и, поскольку они достаточно укоренены, не доискиваться до их источников и сферы применения. Всякий, кто построит свои рассуждения на предрассудках, пусть даже разобранных и обработанных в духе мистера Бёрка, почти наверняка примет за драгоценное зерно истины какую-нибудь гадкую личинку или червоточину; такова, собственно, и была участь нашего софиста от политики.

Ничто не различается так отчетливо, как здравый смысл и расхожие мнения. Здравый смысл судит только о том, что повсеместно наблюдается или непосредственно связано с практическими делами и чувствами людей. В этом суть его действия, первооснова его притязаний. Он опирается на простейшие движения чувства и находит зацепку в опыте. Он не является и не может являться мерилом отвлеченных, умозрительных идей. Однако половина понятий и предрассудков человечества, а именно те, которые оно наиболее решительно одобряет или же внушенные ему под угрозой серьезных санкций, как раз из этого последнего разряда, то есть это не такие представления, которые люди обдумали, познали или хоть капельку прочувствовали, — нет, они были навязаны им принуждением или обманом, и за эти понятия люди продолжают держаться, не прибегая к совету ни здравого смысла, ни разума, даже тогда, когда их жизни, собственности, доброму имени угрожает опасность. Ultima ratio regum* исходит из иных принципов. Здравый смысл — не предписания священников и не государственная политика. Однако тут возникает «трудность и причина того, что несуразности так долговечны», то, что дает философамч;кептикам преимущество над нами.

Пока природа, не развращенная, как это часто бывает, политическими жуликами и болтунами, развивается естественно, бесполезно просить у нее защиты от ошибок и причуд разума. Когда мы рассуждаем о здравом смысле, нас упрекают в банальной пристрастности и вопрошают, как нам удается отличать одно от другого; но на самом деле широко распространенные и общепринятые взгляды — всего лишь «компостная куча»16 примитивных представлений, порожденных гордыней и страстями, да и сам разум — раб или вольноотпущенник тех же надменных, одуревших от власти господ, раб, влачащий невольничьи цепи или предающийся всевозможным разнузданным вольностям сатурналий, едва только почувствует себя свободным от этих цепей. Когда десять миллионов англичан, пылая неистовым гневом, затевают праведную, по их понятиям, войну против тридцати миллионов французов, а французы, в свою очередь, считают их вечно неправыми, и те и другие находятся во власти примитивных национальных предрассудков, поскольку два противоположных мнения не могут диктоваться здравым смыслом; возможно, виной тому безумная политика одного или обоих правительств, намеренно разжигающих вражду между подданными двух стран.

Когда всего лишь несколько столетий назад вся Европа верила в непогрешимость Папы, люди подчинялись не велениям здравого смысла и не его заблуждениям, но попросту принимали на веру то, что говорили священники. Англия нынче разделилась на вигов и тори, сторонников официальной Церкви и инаковерцев; и те, и другие имеют много приверженцев, но верность своей партии и здравый смысл — две разные вещи. Секты и ереси держатся отчасти благодаря тому, что их идеи разделяют, а отчасти благодаря любви к противоречию; при отсутствии инакомыслия все подобные объединения распались бы сами по себе. Когда при дворе все говорят одно и то же, это вовсе не доказывает, что именно так они и думают, но значит лишь одно: так говорит тот, кто возглавляет двор. Если толпа в какой-то момент дружно выкрикивает некий клич, я не принимаю это за проявление sensus communis* — она просто повторяет то, что слышала от других. Но когда огромное множество угнетенных, больных, жалких, презираемых, нуждающихся в пище, одежде, крове, сплотившись во взаимном сочувствии, становятся как бы одним голосом, одним сердцем и единодушно поднимают руки в подкрепление своих требований, — это я назову велением здравого смысла, воплем природы.

В заключение этой части рассуждения мне остается лишь добавить, что, на мой взгляд, для наставления человечества лучше было бы не указывать на его заблуждения, но учить его правильно мыслить о нейтральных предметах, чтобы люди терпеливо слушали, желая позабавиться, и не воспринимали какое-нибудь определение или силлогизм как величайшую личную обиду. Для выразительности не существует правил. Ее добиваются либо силою чувства, то есть по принципу ассоциации идей, либо повторяя проверенные удачные приемы в других ситуациях — разумеется, с необходимыми изменениями. Предположим, например, что было замечено: некое выражение лица явно свидетельствует об определенном настроении или черте характера, и теперь мы связываем с внешним обликом то же самое значение и при виде этого выражения, даже если оно не столь ярко проявилось, испытываем, соответственно, удовольствие или неудовольствие, хотя нам трудно описать и то первоначальное выражение, и произошедшие в нем изменения.

При наличии общего тона конкретное проявление отдается на откуп воображению: выражение может видоизменять основное впечатление — усиливать или ослаблять — в зависимости от обстоятельств. Замечателен портрет Оливера Кромвеля, написанный: полуопущенные веки — будто занавес перед неподвижным, испытующим взглядом; слегка раздутые ноздри; губы, сжатые так плотно, что едва не препятствуют дыханию, — все это так же ясно свидетельствует о характере человека, метящего высоко и вьшашивающего серьезные замыслы, как если бы было написано словами.

Каким же образом нам удается расшифровать выражение лица? Прежде всего при помощи чувств. Но как же мы чувствуем? Разумеется, не по заранее предписанным правилам, а согласно инстинкту аналогии, принципу ассоциации, который действует столь же тонко и безошибочно, сколь изменчиво и неуловимо. Самые ничтожные, казалось бы, обстоятельства способны полностью поменять восприятие выражения или поступка; а меняют они это восприятие так радикально потому, что самой своей незначительностью показывают могущество общего принципа, проявляющегося через свои ответвления и в самом малом.

Вот почему тонкое, неуловимое — не то же, что мелкое. Мелкое или привычное в определенных условиях может указывать на действие огромной силы. Тишина иногда является результатом потрясения, с которым нельзя совладать, а за молчанием порой стоит чувство столь мучительное, что нет никакой возможности его выразить. Мелкое, банальное, скучное ничтожно само по себе — как ничтожны его причины и следствия; тонкое и неуловимое только на первьш взгляд кажется незначительным и недолговечным, но в конце концов приводит к важному итогу, достойно завершающему целое, к тайному смыслу, недоступному ни зрению, ни слуху.

Мы порой сетуем на мелочность голландских полотен, битком набитых отдельными незначительными предметами и деталями, за которыми ничего не стоит. Этого не скажешь о небесах, написанных Клодом, где один тон незаметно переходит в другой, где обширный купол небесный составляет чередование перетекающих друг в друга оттенков золота и лазури и где неисчислимое множество мельчайших, едва приметных частиц смешиваются между собой и растворяются во всемирной гармонии.

Утонченность и изысканность Шекспира, решительно во всем проявляющаяся, всегда выступает орудием для передачи страсти и лепит характеры. Жест человека, надвигающего шляпу на лоб, сам по себе мало что выражает и, вообще говоря, может означать что угодно или вообще ничего. Однако в обстоятельствах, в которых оказывается Макдуф, этот жест нельзя назвать ни незначительным, ни двусмысленным. Друг, шляпу на глаза не надвигай. И далее следует единственно возможное толкование: Пусть боль себя в стенаньях изливает: Немая скорбь нам сердце разрывает.

Эпизод в той же пьесе, в котором впервые появляющийся Дункан и его спутники любуются замком Макбета и прилегающими к нему окрестностями, часто вызывал похвалу критиков за разительную контрастность по отношению к следующим сценам, хотя сам по себе эпизод изображает сцену вполне будничную. В различных обстоятельствах один и тот же взгляд может выражать совершенно разные чувства. Если человек косится на вас, не поворачивая головы, это обьпсновенно подразумевает лукавство или подозрительность; в сочетании же с поднятыми веками или сведенными бровями, как на полотнах Тициана, взгляд говорит о спокойной задумчивости или мудрой проницательности, без тени подлости или страха. В иных же случаях такой взгляд выражает только ленивую, влекущую чувственность, как на женских портретах Лели.

Томность и расслабленность век придают глазам выражение влюбленности. Можно ли заранее вывести общие правила для множества вечно меняющихся явлений, едва постижимых разве только в своем воздействии на душу? Правила пригодны для абстракций, тогда как всякое выражение конкретно и индивидуально. Мы понимаем, что означает то или иное выражение лица или последовательная смена выражений, но как предусмотреть правила для всевозможных сочетаний, не предугадываемых заранее, да еще с учетом всех оттенков и обстоятельств? Впрочем, и предугадав их, мы не продвинулись бы ни на шаг, то есть вывели бы только правило о том, что судить надо без правил, опираясь на воображение и чувство момента.

Нелепость попытки свести выразительность к искусственной системе нигде, наверное, столь не очевидна, как в картине «Суд царя Соломона», созданной таким большим мастером, как Пуссен. Прозвучал приговор. Женщины — по одну сторону от царя — охвачены ужасом, в то время как мужчины, сгруппированные на противоположной стороне полотна, очевидно, разгадали замысел мудреца. Некоторые критики одобряют это полотно, отмечая мастерство и изобретательность художника, расположившего персонажей таким образом. Однако природа ни создает, ни размещает свои творения в правильном порядке. Я слышал, как некто сказал о своем знакомом: «Глаза у него, как у норовистой лошади». Прекрасное уподобление! Все мы, я думаю, замечали, как смотрит лошадь, когда собирается ляпгуть или укусить.

Но кто способен описать, что именно представляет собой этот взгляд? Тот же остроумный наблюдатель сказал о болтливом и самонадеянном учителе музыки: «Он обо всем судит с листа» — точная характеристика, намекающая на профессию. Трудно было сказать верней. С тем, как сей джентльмен самоуверенно брался объяснять явления, в которых менее всего смыслил, не могло сравниться ничто, кроме nonchalance* музьпсанта, который садится за клавикорды, чтобы исполнить незнакомую пьесу.

Мой друг-физиономист не нашел бы этот образ, не знай он о профессии человека, ставшего объектом его критики; однако, зная о ней, он тут же предположил ее «верный след». Поведение музыканта говорило само за себя, и образ исполнителя, собирающегося играть пьесу с листа, скрытый до поры в душе моего друга, немедленно возник под воздействием впечатления от собеседника. Чувство характера и счастливая находка, помогающая объяснить его, дополнили друг друга. Первое было так возбуждено и переливалось через край, что перейти ко второму не составило труда. Ричард в исполнении мистера Кина, потеряв меч в последнем сражении с победившим его противником, стоит, простирая руки, «как если бы его волю нельзя было разоружить, но самое отчаяние обрело губительную власть». В ответ на похвалы актер сказал, что заимствовал этот жест, наблюдая за последними усилиями Пейнтера в схватке с Оливером. Подражание, разумеется, не уменьшает достоинства сценической находки.

Оно присуще тем, кто наделен истинным гением. Чувство правды уже обитает в их сердце, а взор всегда обращен на природу в стремлении понять, как она себя выражает. Знание предмета облегчает перевод с одного языка на другой. Рафаэль, драпируя фигуру волхва Елимы, как бы распространяет идею слепоты даже на его одеяние. Сделано ли это намеренно? Скорее всего нет, просто возникло ощущение, которое и подсказало этот прием, воплощенный в картине потому, что он отвечал тому ощущению. Сильная страсть, переполняя душу, оставляетслед во всех ее уголках. Вот почему я не считаю, что изобретательность, в лучшем смысле этого слова, обособлена от чувства, как представляется некоторым.

Источник чистого чувства поднимается и наполняет сосуды фантазии, приспособленные для его восприятия. В хорошо выполненных картинах могут возникнуть поразительные совпадения; так, например, испещренные красным и голубым сорняки на переднем плане перекликаются с красным или синим цветами драпировки, с оттенками, напоминающими цвета тела или небес. Здесь нет ни преднамеренности, ни следования правилам — в противном случае это выглядело бы нарочитым и нелепым; просто художник, когда его зрение насыщено определенным тоном, стремится повторять его в различных вариациях, следуя природному чувству гармонии, тайному неизбывному влечению к красоте, которая успокаивает и радует глаз, хотя причина этого не всегда осознается. Чувство меры, изящества — не что иное, как полное осознание чувств, не отделимых от определенных ситуаций, страстей и т. д. и, следовательно, ощущение малейшего присутствия или проявления этих чувств в других ситуациях, страстях и т. п. Поразительный пример такого дара являет история, случившаяся с лордом Шефтсбери, который приходился дедом автору «Характеристик».

Он обедал с леди Кларендон и ее дочерью, тайно обвенчавшейся с герцогом Йоркским, будущим Яковом П. Возвращаясь домой с одним вельможей, лорд неожиданно повернулся к нему и сказал: «Не сомневайтесь, герцог женат на дочери Хайда». Так как собеседник ничего не понял, он пояснил: «Мать ведет себя по отношению к дочери с подчеркнутым вниманием и оказывает уважение, которое иначе никак объяснить нельзя. Я в этом уверен». Его предположение скоро подтвердилось. Провидческая сторона здравого смысла раскрылась здесь с наибольшей полнотой.

У. Хэзлитт

15.04.2019

15.04.2019  admin

admin

Рубрика:

Рубрика:  Метки:

Метки: