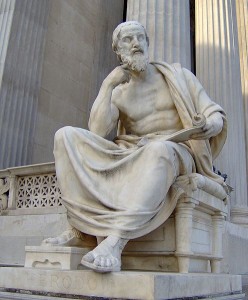

Первым крупным историком Древней Греции был Геродот из Галикарнаса (между 490 и 480—425 гг. до н. э.)

Еще язык усвоит полиглот —

И бедный разум снова течь дает.

Он должен возмещать, трудясь прилежно,

Все, что утрачивает неизбежно.

Древнееврейский пишется назад —

И пятится рассудок наугад:

Стремясь постичь с натугой пребольшою

Премудрость эту, станет он левшою.

И кто галиматью несет при встрече

На дюжине неведомых наречий,

Но только не природным языком, —

Тот прослывет ученым знатоком.

Автор «Гудибраса»]

Есть два рода людей, у которых меньше всего собственных мыслей: это писатели и читатели. Лучше не уметь ни читать, ни писать, нежели уметь только это. О празднолюбце, которого мы привыкли вечно видеть с книжкой в руке, можно с уверенностью заключить, что у него нет ни способностей, ни желания сосредоточиться на том, что творится вокруг него или в его собственной голове. О таком человеке позволительно сказать, что свой разум он носит в кармане или оставляет дома на книжной полке.

Он опасается вступить на путь самостоятельного рассуждения или высказать наблюдение, не воплощенное заранее в виде печатных букв и строк, которые механически выхватил его взгляд; он уклоняется от изнурительного процесса мышления и в конце концов за недостатком практики совершенно разучивается думать; он продолжает сидеть над книжкой, получая удовлетворение от бесконечного, утомительного потока слов и вереницы расплывчатых образов, которые, непрерывно сменяя друг друга, заполняют пустоту в его голове. Слишком часто ученость только подчеркивает отсутствие ума, подменяя собой истинное знание. Книги лишь изредка играют роль волшеоных стекол, помогающих лучше разглядеть природу, — сплошь и рядом они превращаются в шоры, заслоняющие от ее яркого света и переменчивых красок слабые глаза изнеженных бездельников. Книжный червь оплетает себя паутиной словесной премудрости и вместо действительных вещей видит лишь зыбкие тени, отраженные от чужого ума.

Природа ставит его в тупик. Реальные предметы, представая перед ним во всей наготе, без привычных покровов в виде слов и пространных, приблизительных описаний, действуют на такого человека как сокрушительный удар; их разнообразие сбивает его с толку, быстрое чередование выводит из равновесия; от толчеи, шума, сияния и круговерти внешнего мира (за чьими причудливыми изменениями его глаз не в силах уследить и чьи строгие законы его ум не в состоянии постичь) он спасается бегством в спокойный, застывший мир мертвых языков, где взамен сплетения событий встретит лишь сочетания букв, не таящие в себе опасных неожиданностей и более доступные его разумению.

Прекрасно, все это просто прекрасно. «Дай мне покой» — таков девиз спящих и усопших. Напрасно призывать парализованного вскочить с кресла на колесиках и отбросить в сторону костыль или, без всякого чуда, «взять постель свою и идти», — ваши слова не возымеют действия; столь же бессмысленно обращаться к ученому любителю чтения с призывом бросить книжку и начать думать самостоятельно. Он цепляется за книгу, ища в ней умственной и духовной подпорки; он боится остаться наедине с самим собой, и эта боязнь сродни страху перед пустотой. Он способен дышать лишь книжной атмосферой — она для него то же; что для прочих людей чистый воздух. Он берет мысли взаймы. У него нет собственных идей, и ему волейневолей приходится жить за счет чужих. Обыкновение заимствовать идеи из посторонних источников «лишает мысль ее внутренней силы», — так привычка пропускать стаканчик-другой нарушает нормальное пищеварение.

Умственные способности, коль скоро пребывают в покое — из-за косности их обладателя или под давлением внешних обстоятельств, — мало-помалу цепенеют и затухают, человек разучивается мыслить и действовать. Нужно ли удивляться той апатичности и вялости, которую мы наблюдаем в людях, ведущих учено-праздный и невежественный образ жизни, не видящих ничего, кроме печатных строк и слогов, в такой же незначительной степени способных пробудить интерес или живую мысль, как если бы то были буквы совершенно незнакомого языка? А между тем человек просиживает над ними до тех пор, пока утомленный глаз не перестает различать строчки и книга не выпадает из ослабевшей руки! Я бы скорее согласился быть дровосеком или самым последним батраком, который «весь день в сиянье Феба трудится, а ночью… спит в Элизии», нежели проводить дни свои в этом неопределенном состоянии, на полдороге между сном и явью. Ученый писатель отличается от ученого читателя одним: именно он сам пишет то, что другой только читает.

Первый — не более чем литературный поденщик. Если толкнуть его на путь самостоятельного творчества, у него начинает кружиться голова, он теряет почву под ногами. Неутомимый потребитель книг похож на ремесленника, который всю жизнь пишет копии с чужих картин; стоит ему приняться творить свое, как он обнаруживает, что глаз недостаточно быстр, рука недостаточно тверда, краски недостаточно ярки для того, чтобы воссоздать на холсте живые формы природы. Тот, кто прошел через все обычные этапы классического образования и при этом не превратился в идиота, может считать, что счастливо отделался. Давно уже замечено, что юноши, блиставшие в школе, редко добиваются чего-то значительного, когда покидают школьные стены и вступают в жизнь. И точно: чтобы успевать в школе, мальчик обязан заучивать то, на что уходит далеко не самая главная и не самая нужная часть его умственных сил.

Основное, что от него требуется, — это память, причем самого примитивного свойства: чтобы долбить и зубрить наизусть правила грамматики, древние языки, географию, арифметику и тому подобное; поэтому мальчик, более всех остальных наделенный этой чисто технической памятью и наименее увлекающийся другими вещами, столь естественными и заманчивыми в юном возрасте, будет всегда примерным учеником. Вся эта белиберда вроде определения частей речи, правил сложения и вычитания или системы спряжения греческих глаголов может заинтересовать десятилетнего ребенка, лишь когда его заставляют выполнять задания либо когда у мальчика нет никаких источников развлечения и забавы вне стен классной комнаты. Подросток хиловатого сложения и не слишком развитый умственно, только и умеющий, что усваивать веленное, но недостаточно сообразительный или изобретательный для того, чтобы самому выбрать себе занятие либо потеху по душе, как правило, будет образцовым учеником.

Напротив, репутация лентяя обычно сопутствует здоровому, жизнерадостному мальчишке, который твердо держится на ногах и умеет пустить в ход кулаки, у которого есть голова на плечах, который чувствует, как у него в жилах пульсирует кровь, а в груди бьется сердце, который единым духом и смеется и плачет, который будет охотнее гоняться за мячом или бабочкой, подставлять лицо свежему ветру, глазеть на поля и на небо, пробираться извилистой лесной тропкой или живо вникать во все мелкие дела и споры, занимающие его сверстников, чем клевать носом над заплесневелыми прописями, повторять вслед за учителем варварские дистихи, корпеть часами, как пришпиленньш, за партой — и за все это потерянное время и невозвратимые удовольствия юности два раза в год, на Рождество и летом, получать награду в виде жалких медалей за отличные успехи и примерное поведение! Бывают, конечно, так называемые тупые дети, которые не учат уроков и которым никогда не заслужить медалей — этих миниатюрных прообразов академических почестей.

Однако то, что принимают в подобных случаях за тупость, нередко объясняется недостатком интереса к учебе, отсутствием какой бы то ни было побудительной причины, которая подвигла бы ребенка собраться и скрепя сердце засесть за зубрежку сухих и бесполезных предметов, составляющих основу школьного образования. Наиболее одаренные дети настолько же выше требований школьной рутины, насколько наименее одаренные — ниже этих требований. Известно, что величайшие умы не удостаивались высоких оценок за успеваемость в школе и университете: Фантазия привыкла бить баклуши… Такой прихотливостью характера и своеволием отличались, к примеру, Коллинз и Грей.

Люди подобного склада не ждут, что строгая школьная дисциплина принесет им когда-нибудь завидные плоды, и не находят нужным раболепно стеснять ее рамками бьющее через край воображение. Существует некий вид интеллекта, который плохо воспринимает окружающее, но склонен выражать себя в слове. Люди весьма средне одаренные, с неустойчивым, подверженным влияниям характером, представляют собой ту идеальную почву, на которой произрастают самые блестящие авторы очерков на заданную тему и сочинители греческих эпиграмм в подражание древним. Нелишне будет напомнить, что наименее уважаемый из нынешних политических деятелей8 в свое время был первым учеником в Итоне.

Ученость состоит в знании того, что неизвестно большинству, иначе говоря, в знании, приобретенном из вторых рук — почерпнутом из книг или других искусственных источников. Знание же того, что рядом с нами или вокруг нас, что вызывает в нас ту или иную реакцию, заставляет призывать на помощь свой опыт, воздействует на наши чувства, руководит нашими поступками, — словом, всего того, что оказывает непосредственное влияние на эмоциональную или деловую сторону нашей жизни, — такое знание не есть ученость. Ученость заключается в знании того, что известно одним ученым. Ученый муж — это тот, кто обладает наиболее обширными познаниями в области, наиболее удаленной от повседневной жизни и наименее доступной наблюдению; в области, имеющей самое ничтожное практическое значение и не подлежащей никакой проверке опытом; в той области, где знания, передаваясь из поколения в поколение, прошли через множество этапов, породивших только неопределенность, противоречия и неразбериху. Ученость состоит в том, чтобы смотреть чужими глазами, слушать чужими ушами и всецело полагаться на чужое разумение.

Ученый муж кичится знанием имен и дат, но не людей и вещей. Он не имеет понятия (да и не желает иметь) о своих ближайших соседях, однако в совершенстве изучил по книгам быт и нравы индусов и калмьжских татар. Он способен заблудиться на соседней улице, а при этом точно знает, какую площадь занимает Пекин или Константинополь. Он не сможет сказать, что за человек его стариннейший знакомый — дурак или плут, но прочтет вам торжественную лекцию о любом знаменитом историческом деятеле. Он не сумеет определить, черный предмет или белый, круглый или квадратный, — и тем не менее считает себя знатоком законов оптики и правил перспективы.

Он толкует о вещах, в которых смыслит ровно столько, сколько слепой от рождения смыслит в красках. Он никогда не даст вразумительного ответа на простейший вопрос; доведись ему высказать мнение по поводу какого-нибудь события, свидетелем которого он был, — он наверняка попадет пальцем в небо; а между тем объявляет себя непререкаемым авторитетом в таких делах, где ни он, ни любой другой смертный не могут пойти дальше лишь самых робких догадок. Он слывет затоком всех мертвых и большинства живых языков, но не умеет ни свободно говорить, ни прилично писать на своем собственном. Один такой ученый, признанный в свое время вторым по образованности специалистом в классической филологии, как-то взялся вылавливать отступления от правил грамматики в латинских сочинениях Милтона; между тем в собственном его комментарии трудно найти хотя бы одно предложение, написанное пристойным английским языком.

Таков был доктор Бёрни. Таков теперь доктор Парр. Не таков, однако, был Порсон. Он представлял собою исключение, которое только подтверждает правило, — это был человек, сумевший соединить талант и знания с ученостью и тем самым еще нагляднее показать различие между ними. Человек, всецело посвятивший себя книжным занятиям и не знающий ничего, кроме книг, по сути дела, не понимает и их. «Книги не учат нас извлекать пользу из книг». Да и как может разобраться в сочинении читатель, понятия не имеющий о его предмете? Ученый педант чувствует себя среди книг как дома лишь постольку, поскольку книги составлены на основе других книг, а те, в свою очередь, были произведены из каких-то еще — и так далее, без конца.

Он как попугай твердит то, что ранее уже повторяли за кемто другие. Он может перевести слово на десяток разных языков, но не знает ничего о том, что за этим словом стоит. Он забивает себе голову авторитетами, покоящимися на других авторитетах, цитатами, извлеченными из других цитат, — и запирает на замок свои чувства, разум и сердце. Он совершенно не знаком с житейской мудростью и правилами общежития; в душе своего ближнего он плутает, как в темном лесу. Он не воспринимает ни красот природы, ни красоты искусства. Ему недоступен «могучий мир ушей и глаз»; все источники знания, кроме одних врат, для него «закрыты навек». Его высокомерие не отстает от невежества, а самомнение растет по мере того, как увеличивается круг предметов, которым он не знает цены и которые вследствие этого отвергает как недостойные внимания.

Он ничего не смыслит в живописи — для него не существует «колорита Тициана, грации Рафаэля, чистоты Доменикино, корреджистости Корреджо, познаний Пуссена, пластичности Гвидо, вкуса Карраччи или смелого рисунка <Микел>Анджело», — иными словами, для него закрыты те высоты итальянской и чудеса фламандской школы, которыми по сей день восторгается человечество и которым посвятили свою жизнь тысячи усердных исследователей и безуспешных подражателей.

Любая из этих картин для него — мертвая буква, пустой звук; и немудрено — ведь и в самой природе он неспособен ни разглядеть, ни постигнуть того, что вдохновляло живописца. На стене в его комнате могут месяцами висеть литографии Рубенсового «Водопоя» или «Заколдованного замка» Клода — он и не подумает взглянуть на них; а если вы попробуете привлечь к ним его внимание, он равнодушно отвернется. Язык природы, равно как и язык искусства (которое есть разновидность природы), ему непонятен.

Правда, он козыряет именами Апеллеса и Фидия, потому что они упоминаются у древних авторов, и превозносит их творения, потому что они до нас не дошли; если же показать ему коллекцию великолепнейших образцов античной скульптуры, вывезенных графом Элгином из Афин14, он заинтересуется ими лишь постольку, поскольку они могут послужить предлогом для ученого диспута и в конечном счете (что, собственно, одно и то же) для препирательства по поводу значения какой-нибудь ничтожной греческой частицы. Полный невежда он и в музыке — он «не может взять ни одной ноты»: его не тронет ни гармония божественного Моцарта, ни напев простой пастушьей дудки.

Его уши пригвождены к книжным переплетам; его слух парализован гудением латыни и греческого; в голове у него, словно грохот кузнечного молота, не умолкает гул школьной зубрежки. Может быть, он лучше разбирается в поэзии? Да, он назовет вам число стоп в стихе и действий в пьесе; но о душе, о духе поэзии он не имеет ни малейшего представления. Он может перевести греческую оду на английский или переложить латинскую эпиграмму греческим стихом, но литературные достоинства оригиналов оставляет на суд критикам. Тогда, быть может, он больше смыслит в практической, нежели в теоретической стороне жизни? Ничего подобного!

Он не владеет никаким ремеслом, никакой профессией, не играет ни в какие азартные игры — а следственно, не может прокормиться ни трудом, ни ловкостью своих рук. Ученость «не сильна в хирургии» и столь же неискусна в земледелии, зодчестве, работе по дереву и металлу; она не может изготовить ни одного орудия труда и не может воспользоваться уже готовыми; она не знает, как взяться за плуг или лопату, резец или молоток; она не знает, что такое псовая или соколиная охота, рыбная ловля, стрельба по мишени, что такое лошади и собаки, фехтование и танцы; она ничего не смыслит ни в борьбе, ни в кеглях, ни в картах, ни в теннисе, да и ни в чем вообще. Профессор, знаток всех искусств и наук, практически ни одним из них не владеет, хотя о любом способен написать ученую статью в энциклопедию.

Он не владеет даже собственными руками и ногами: не умеет ни бегать, ни ходить пешком, ни плавать. Ко всем же, кто может свободно распоряжаться своим телом или искусен в какомнибудь ремесле либо занятии, он относится свысока, как к тупому и малоразвитому простонародью, — хотя овладеть каким бы то ни было уменьем в совершенстве нелегко: для этого требуется и время, и навык, и природные задатки, и определенный склад ума. Ведь, по существу, те же требования предъявляются и к нашему ученому мужу — с той лишь разницей, что он убивает свое время, дабы получить вожделенную докторскую степень и должность в университете, а затем до конца дней своих только есть, пить и спать! Что еще можно сказать? Круг явлений, в которых люди разбираются понастоящему, весьма ограничен: он включает их будничные дела, их повседневный опыт; иначе говоря, лучше всего люди знают то, с чем сталкиваются непосредственно и что интересует их практически.

Все остальное — притворство и очковтирательство. Простолюдину нужны умелые руки: они его кормят. Люди из народа знают свое дело и знают тех, с кем по жизни сталкиваются: без этого им не прожить. Они достаточно красноречивы, когда им приходится отстаивать свои интересы, и достаточно остроумны, когда хотят выставить кого-нибудь на посмешище. Естественность их речи не отягощена заимствованными изречениями и устаревшими оборотами; присущее им чувство юмора самобытно, а живые проявления его не имеют ничего общего с остротами, извлеченными из сборников афоризмов великих людей. Путешествуя на империале из Лондона в Оксфорд, вы услыьшгге гораздо больше занимательного, чем если бы провели целый год в этом самом знаменитом университете в обществе студентов-старшекурсников или даже профессоров. Точно так же я поручусь, что во время шумной перепалки в пивной можно набраться больше житейских истин, нежели при посещении официальных прений в палате общин.

Любая пожилая кумушка в деревне, как правило, отлично знает человеческую натуру и охотно сопроводит свои наблюдения множеством поучительных и забавных историй, основанных на том, что творилось, говорилось и передавалось шепотом в округе за последние пятьдесят лет; при этом ее выводы наверняка будут справедливее и глубже тех, к которым смогла бы прийти самая блестящая из ученых женщин века, перечитав все вышедшие за это же время нравоописательные романы и сатирические поэмы. Поистине горожанам катастрофически не хватает умения разбираться в людях; человеческий характер в их понимании похож скорее на поясной портрет, чем на портрет во весь рост. Напротив, в деревне люди обычно не только знают всю подноготную своего соседа, но и могут указать первоисточники всех его добродетелей или пороков — точно так же, как прослеживают черты фамильного сходства — в истории его семьи, известной им на протяжении многих поколений; и какое-нибудь противоречие в его поведении вдруг станет ясным, если вспомнить, за кого в свое время вышла замуж его прабабка.

Ученый, живи он в городе или в деревне, никогда этому не научится. Наконец — и это самое главное, — основная масса людей, составляющих общество, обладает здравым смыслом, которого как раз и недостает ученым всех времен. Чернь права, когда полагается на собственный разум, и совершает непоправимую ошибку, доверяясь своим слепым проводникам. Однажды добрые прихожанки Киддерминстера чуть не забросали камнями знаменитого богослова-нонконформиста Баксгера, провозгласившего с кафедры, будто бы «ад вымощен черепами младенцев»; но, опираясь на схоластические аргументы и цитаты из Отцов Церкви, достопочтенный проповедник в конце концов сумел переубедить сомневавшихся и тем самым одержал победу над здравым смыслом и гуманностью. Вот в каких целях используется иногда ученость.

Кажется, что люди, воздельвзающие виноградник науки, задались целью поставить всё с ног на голову и вывернуть наизнанку понятия добра и зла, повторяя во всеуслышание устаревшие афоризмы и руководствуясь предвзятыми мнениями, абсурдность коих с течением времени становится все очевиднее. По любому вопросу они способны нагромоздить целые горы гипотез, так что докопаться до сути дела оказывается просто немыслимо. Им бы взглянуть на вещи как есть, а они выискивают, что там пишут в книгах; при этом «моргают и заслоняются от сомнений», чтобы случайно не натолкнуться на какой-нибудь факт, который раскрыл бы им глаза и выявил абсурдность и предвзятость их суждений. Глядя на них, можно предположить, что высшая человеческая мудрость состоит в умножении противоречий и в поклонении бессмыслице. Нет такой догмы, даже самой глупой и жестокой, к которой ученый не приложил бы свою печать, которую не постарался бы вбить в голову своим ученикам и последователям, преподнося как волю Божию, облекая в религиозные покровы, а инакомыслящих устрашая вечными муками.

Как редки попытки направить людской разум на поиски того, что полезно и истинно! Сколько остроумия и красноречия тратится понапрасну на защиту верований и философских систем! Сколько времени, сколько талантов пропало зря в богословских спорах, в препирательствах юридических и политических, в словесных перебранках, в судебной казуистике, в поисках секрета изготовления золота! Что толку в писаниях какого-нибудь Лода или Уиттифта, епископа Булля или епископа Уотерленда, в комментариях Придо к Ветхому и Новому завету, в сочинениях Бособра, Кальме, святого Августина, Пуфендорфа, Ваттеля или в литературно более интересных, но столь же педантичных и сухих трудах Скалигера, Кардана, Шоппия? Сколько рациональных зерен содержится в тысяче таких фолиантов? Чего лишится мир, если завтра все эти книги бросить в огонь? Впрочем, разве они и без того не преданы забвению, «покоясь мирно в склепе Каггулетти»? А между тем все перечисленные авторы были в свое время общепризнанными оракулами, и если бы вы или я — с позиций здравого смысла и человеческой природы — посмели вступить с ними в спор, то навлекли бы на себя их высочайшее презрение.

Сегодня наш черед смеяться. Остается добавить лишь немногое. Из всех, с кем приходится сталкиваться в обществе, самыми умными следует признать людей деловых и людей светских: они исходят лишь из того, что сами видят и знают; они не подменяют реальную действительность глубокомысленными хитроумными соображениями насчет того, какою она должна быть.

При этом женщины зачастую в большей мере, чем мужчины, бывают наделены так называемым здравым смыслом. Они не столь честолюбивы, меньше увлекаются разного рода теориями, а о вещах судят преимущественно по первому, непосредственному впечатлению, то есть более правильно и естественно. Они не могут рассуждать ошибочно, ибо не рассуждают вообще. Они говорят и думают без оглядки на правила, и поэтому их высказываниям, помимо здравого смысла, присущи обычно выразительность и остроумие.

Дар речи, остроумие и здравый смысл — все это помогает им почти всегда держать мужчин под каблуком. Наконец, свойственный женщинам непринужденньгй слог, образцы которого можно найти в их письмах к приятельницам (не в сочинениях, предназначенных для печати!), я ставлю выше стиля большинства нынешних авторов. Люди малообразованные начисто лишены предрассудков; у них больше простора для активной работы мысли, не стесненной никакими рамками. Ум Шекспира не был обременен образованием: об этом свидетельствует и непосредственность его воображения, и разнохарактерность суждений; у Милтона, напротив, ум был схоластический, что явствует из всей совокупности мыслей и чувств, воплощенных в его произведениях.

Шекспира в школе не заставляли писать сочинения на заданную тему, в которых голословно превозносится добродетель или осуждается порок. Этому спасительному обстоятельству мы обязаны тем, что в основе его пьес всегда лежит естественная и здоровая мораль. Ежели вы хотите познать величие человеческого гения, читайте Шекспира. Если желаете убедиться в ничтожестве человеческой учености, изучайте его комментаторов.

У. Хэзлитт

11.04.2019

11.04.2019  admin

admin

Рубрика:

Рубрика:  Метки:

Метки: