Организм утрачивает эту память не за один день. Этот процесс скорее можно сравнить с владением языком, который изучался в школе, а после выпуска больше никак не использовался. В молодости, может быть, человек еще довольно сносно изъяснялся на французском языке, но, если спустя годы к нему снова обратиться по-французски, понадобится время, прежде чем он сориентируется – если вообще сможет активировать свои знания.

Медицина

Аллергические реакции на вакцинацию

13.11.2021

13.11.2021  admin

admin Обычно возникают не через несколько дней, а через несколько минут после вакцинации. При этом речь идет об аллергии не столько на само действующее вещество, сколько на один из компонентов вводимого препарата. Эти сопутствующие или вспомогательные вещества предназначены для транспортировки вакцины в организме именно туда, где она может проявить свой эффект.

У мРНК-вакцин активное вещество упаковано в мельчайшие капельки жира, чтобы в них добраться до содержимого клетки. Другие компоненты вакцины, способные согласно имеющейся информации вызвать аллергические реакции, представляют собой остатки животных белков, например, куриного белка, консервантов, а также компоненты латекса из пробок ампул.

Достижения борьбы с COVID-19 помогают в изучении рака

09.11.2021

09.11.2021  admin

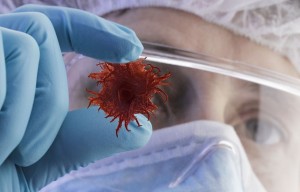

admin Вопрос прост, а ответ на него значительно сложнее. Ведь у каждого онкологического пациента особые раковые клетки. Чтобы атаковать их с помощью технологии мРНК, в каждом случае пришлось бы разрабатывать индивидуальную мРНКвакцину.

Пришлось бы найти типичный белок для этих раковых клеток, затем сконструировать нить мРНК, которая вырабатывала бы именно этот белок, и затем прививать этой мРНК данного конкретного пациента. Как и в случае вакцинации от COVID-19, иммунная система затем создает антитела от этого белка, и то, что в ходе пандемии побороло вирус, борется с опухолевыми клетками при онкологии. С одной стороны, создание индивидуальной вакцины для каждой отдельной опухоли кажется трудозатратным. А с другой стороны, сколько усилий потребовалось для разработки мРНК-вакцины?

Когда вирусы мутируют

05.11.2021

05.11.2021  admin

admin Иногда иммунной системе не помогает даже самая лучшая память. Это случается, когда за счет мутации вирус меняется так, что антитела перестают его распознавать. Не каждая мутация вируса снижает уровень вакцинальной защиты, но в некоторых случаях какая-то часть генома вируса случайно меняется таким образом, что предыдущие вакцины становятся менее эффективными или вообще перестают действовать.

Мутации встречаются в природе постоянно: у вирусов и бактерий, у людей, у животных и растений. Большинство из них снова исчезает, потому что они ухудшают шансы организма на выживание, или они становятся незначительными, поскольку ничего не меняют. Только тогда, когда мутация повышает шансы на выживание, она будет распространяться, постепенно вытеснять предыдущий вариант или станет доминирующей. Когда мутация в патогенах повышает их шансы на выживание, это означает, что положение человека, в свою очередь, ухудшается. За счет мутаций бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, а вирусы — к вакцинам. Или они становятся более заразными, или начинают переходить не только на людей, но и на другие живые организмы, или все вышеперечисленное.

Лучшая одежда для прогулок

13.03.2021

13.03.2021  admin

admin Лучшая одежда для прогулок — та, о которой вы не думаете, поскольку в ней не жарко и не холодно, она не стесняет и не сковывает движений, не причиняет дискомфорт, нет нужды ее постоянно поправлять и одергивать. Вам просто удобно и комфортно.

Многие люди старшего поколения считают, что лучше всего заниматься ходьбой в одежде

из натуральных тканей (из шерсти, хлопка и т.д).

Идеальная обувь для занятия ходьбой

13.03.2021

13.03.2021  admin

admin • мягкая широкая подошва — которая дает хорошее сцепление с землей или асфальтом.

Это значит, что такая обувь не будет скользить. Однако при этом подошва должна хорошо гнуться (повторять движение стопы при каждом шаге). От этого во многом зависит легкость походки.

• высокий задник и пятка с амортизатором — задник фиксирует пятку, а амортизатор — поглощает ударную нагрузку на суставы и позвоночник при ходьбе

• Высокие края — они фиксируют голеностоп. В такой обуви ноги для будут подворачиваться при каждом неудачном движении. Оптимально, если обувь для прогулок в теплое время года будет дышащей, а для холодного сезона — непромокаемой , с качественными прочными липучками или шнурками (которые не придется постоянно застегивать или завязывать — в противном случае прогулка превратится в мучение). Стельки в обуви, предназначенной для продолжительной ходьбы, должны хорошо впитывать влагу и легко извлекаться — чтобы их можно было просушить после каждой прогулки).

Новая идея: ответственное самолечение

14.12.2019

14.12.2019  admin

admin Профилактика, доверие врачу, здоровый образ жизни и готовность самостоятельно определить способ лечения при непродолжительном недомогании – лёгкой простуде, изжоге или расстройстве желудка, – вот чего ждут от массового потребителя авторы концепции ответственного самолечения, продвигаемой в Европе. Одна из декларируемых целей – экономия бюджета.

Предполагается, что самостоятельное планирование регулярной диагностики и контроль за состоянием хронических заболеваний сократят расходы государства на помощь больным, а их способность самостоятельно вылечить простуду или обработать ушиб разгрузит врачей общих специальностей и даст им время для работы с теми, чьё состояние требует большего внимания.

Как определить потребителя, способного к ответственному самолечению, почему это нужно брендам, и в какой мере новая концепция приживается в России? Всемирная организация здравоохранения впервые предложила определение принципов ответственного самолечения в 1983 году. С тех пор его уточняли дважды – в 1998 и 2009 годах, и сегодня под ответственным самолечением понимается разумное применение самим пациентом лекарственных средств, находящихся в свободной продаже с целью лечения или профилактики незначительных расстройств здоровья до оказания профессиональной врачебной помощи.

Иначе говоря, предполагается, что человек может вести здоровый образ жизни и быть достаточно медицински грамотным, чтобы при лёгком недомогании лечиться самостоятельно. Концепция включает в себя профилактику в виде физической активности и правильного питания, мониторинг состояния здоровья и раннюю диагностику заболевания, приверженность лечению, ответственность за правильный приём препаратов, когда это возможно.

Откуда берутся кретины?

15.06.2019

15.06.2019  admin

admin К большому сожалению, фильтрация неумных мыслей и оскорбительных слов в нашем медиапространстве с каждым днем становится все слабее. Чиновник любого ранга, равно как и телеведущий обязаны быть образцом уважения к окружающим людям, которым они обращаются. Но увы, парад абсурда совершает свой марш. Вот лишь несколько известных цитат: “государство Вам ничего не должно”, “маленькие пенсии получают тунеядцы и алкоголики”, “прожить можно на 3000 рублей в месяц”. Недавно случился еще один медийный скандал. Детей с ментальными нарушениями в телеэфире называли “кретинами” и “идиотами”. На этот раз прославилась известный теледоктор, а также врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Васильевна Малышева.

13 июня в очередном выпуске передачи с оптимистичным названием “Жить здорово” обсуждался вопрос "Откуда берутся дети-кретины", который возмутил общественность своим негативным значением.

Заставка телепередачи "Мой ребенок — идиот" оскорбила аудиторию еще больше. Ассоциация «Аутизм-Регионы» использование такой лексики сочла недопустимой. Представители организации прокомментировали случившееся как «акт вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями». Елена Малышева оскорбительную лексику отнесла к медицинским терминам, которые вполне приемлемо озвучивать на федеральном телеканале.

Кефир поможет сердцу

12.06.2019

12.06.2019  admin

admin Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, простокваша, ацидофилин, натуральный несладкий йогурт) снижают риск ишемической болезни сердца (ИБС) на 27%. Исследователи из Университета Восточной Финляндии изуча-ли здоровье и рацион питания 2 тыс. мужчин в течение 20 лет.

За это время у 472 добровольцев была диагностирована ИБС. В большинстве случаев это были те участники наблюдения, которые отдавали предпочтение обезжиренным продуктам. А вот среди тех, кто не отказывал себе в кисломолочке, твердых сырах и твороге, но ел эти продукты в умеренных количествах, ишемия практически не встретилась. Единственное исключение— пациенты, которые выпивали слишком много молока (около 1 л в день). Риск ИБС у них повышался, но тут же исчезал, как только они уменьшали объемы любимого напитка.

Полезное питание для сердца

12.06.2019

12.06.2019  admin

admin Долгие годы многие исследователи заявляли, что насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови и виновны в росте сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). Но не так давно ученые наконец-то признали, что главный враг для наших сосудов и сердца не жиры, а сахар и переработанные продукты питания, напичканные консервантами и прочей «химией».

Однако соблюдение грамотной диеты с упором на овощи, фрукты, орехи, семена и морепродукты способно защитить нас от ССЗ. Только эта мера может привести к значительному сокращению случаев смерти от болезней сердца — на 2,1 млн в странах Европы и более 300 тыс. в США ежегодно.

Рак и возраст

26.05.2019

26.05.2019  admin

admin Бытует мнение, что рак — это болезнь пожилых. С одной стороны, это действительно так – пик заболеваемости многими опухолями приходится на по-жилой возраст, а средний возраст забо-левших раком в нашей стране составляет 64 года.

Причина этого очевидна: чем дольше живет человек, тем дольше он контактирует с канцерогенами, тем боль-ше циклов деления проходят его клетки, увеличивая шанс на случайную или ин-дуцированную ошибку при копировании генетической информации.

Причины развития злокачественных опухолей и возможности предотвращения их развития

26.05.2019

26.05.2019  admin

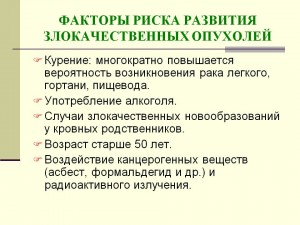

admin В настоящий момент выявлен ряд факторов, воздействие которых приводит к повреждению генетической информации клетки, и развитию злокачественных опухолей. Наиболее известными из них являются курение и ионизирующая радиация. В отношении борьбы с курением в нашей стране сейчас развернута жесткая, но необходимая кампания, включающая информирование населения, различные ограничительные меры, делающие курение непривлекательным, неудобным и дорогим.

Что такое злокачественные опухоли?

26.05.2019

26.05.2019  admin

admin Злокачественные опухоли представляют собой образующуюся без всякой на то необходимости со стороны организма избыточную и постоянно растущую массу видоизмененных клеток, вытесняющих и разрушающих нормальные органы и ткани больного. Злокачественные опухоли склонны к безудержному росту, распространению по организму (метастазированию) и без лечения практически всегда рано или поздно приводят к смерти больного.

Злокачественные клетки, составляющие основу опухоли, являются результатом «трансформации» нормальных клеток организма. Превращение нормальных клеток в опухолевые обусловлено изменением их генетической информации, произошедшим под влиянием внешних факторов (канцерогенов) или «случайно» в результате ошибки при делении. «Поведение» опухоли, ее чувствительность к лечению и, соответственно, дальнейшая жизнь больного зависят от того, из какого органа (клетки) развилась опухоль и типа генетических «поломок», произошедших при ее появлении или дальнейшем развитии, а также распространенности болезни (размер опухоли, вовлечение соседних органов, наличие метастазов) на момент ее выявления.

Злокачественные опухоли – одна из самых значимых медицинских и общественных проблем как в России, так и в большинстве стран мира

26.05.2019

26.05.2019  admin

admin Онкологические заболевания в России ежегодно уносят почти 300 000 жизней, а число заболевших за год приближается к 600 000. Уже сейчас на протяжении жизни каждый 4-й россиянин рискует заболеть раком, а каждый 9-й погибнет от него.

С учетом роста заболеваемости шанс увидеть болезнь у кого-то из «ближнего круга» при-ближается к 100%. И хотя онкологам России удается спасти более половины из заболевших, соотношение между заболевшими и умершими от онкологических заболеваний в нашей стране значимо хуже, чем в развитых странах. Надежда на то, что онкологи России в одиночку смогут решить проблему – беспочвенна.

Рубрика:

Рубрика: