Новые технологии могут привести к ранее не мыслимым решениям проблем. В технологии мРНК эта перспектива намечается в направлении двух медицинских проблем, для решения которых необходимо прямо противоположное тому, что требуется во время пандемии, а именно для лечения аллергии и аутоиммунных заболеваний. Если в случае инфекционных заболеваний речь идет о том, чтобы научить иммунную систему чему-то новому, например тому, как отражать вирус, то при аллергии, наоборот, нужно замедлить иммунную систему или отучить ее от защитной реакции.

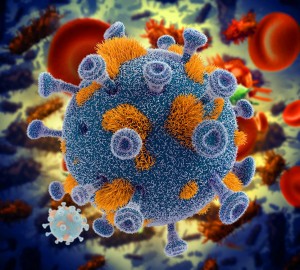

Классическая вакцина на это не способна. Она воспроизводит возбудителя болезни до такой степени, чтобы иммунная система могла нацелиться на него. В свою очередь, вакцина на основе мРНК ведет себя иначе. Сокращение мРНК расшифровывается как «матричная рибонуклеиновая кислота», она встречается в каждой клетке каждого живого организма. Она несет инструкцию по выработке б е л к о в . Б е л к и т о ж е встречаются в каждой клетке — в человеческом организме содержатся сотни тысяч разных протеинов.

25.11.2021

25.11.2021  admin

admin

Рубрика:

Рубрика: