Время от времени динамика определённых показателей может существенно меняться. Курс акций последнее время значительно начал меняться. Бывают резкие обвалы, бывают резкие скачки. Это всё зависит от множества факторов. К примеру, можно взять всем известную компанию ростелеком. Она стала очень популярная в последнее время. Тем не менее, если вас интересует динамика курса акций ростелеком на сегодня , вы можете увидеть значительные изменения по графикам. Динамика утверждает, что каждый день стоимость значительно меняется. Максимальная и минимальная цена ничего не говорит, потому что рынок открывается каждый день по новой цене, которую невероятно сложно предугадать.

Миграция и национальная безопасность: внутрироссийский аспект

Ключевые слова: миграционные процессы, национальная безопасность, миграция населения. Keywords: migration processes, national security, migration.

Миграционные процессы традиционно находятся в центре внимания представителей государственной власти и в России, и в других странах мира. И это естественно, поскольку миграция имеет особую значимость для национальной безопасности любого государства.

Для национальной безопасности очень важны различные критерии оценки масштабов и направлений различных типов миграции населения. Традиционно, в центре внимания исследователей (с позиций анализа национальной безопасности), находится межгосударственная постоянная миграция населения (иными словами – межгосударственная миграция населения в узком смысле слова, как официально принято трактовать понятие «миграции населения» в отчетности Государственного Комитета по статистике РФ). Однако и временную, в том числе – не только межгосударственную, в основном – трудовую, но и внутрироссийскую миграцию населения не следует сбрасывать со счетов с позиций анализа национальной безопасности. Межгосударственная миграция является единственным типом миграции, который непосредственно влияет на численность населения конкретной страны, в том числе и России.

Переформатирование электроэнергетики России

Ключевые слова: надежность и качество энергоснабжения, оптимизация производства и потребления энергоресурсов, «Новая электроэнергетика», интеллектуальная энергосистема, энергетический хабб, динамическое ценообразование, Умная сеть (Smart Grid), устойчивое развитие.

В настоящее время электроэнергетика развитых стран переживает смену технологической парадигмы. Рост тарифов на электроэнергию вследствие исчерпания потенциала роста централизованных энергосистем и отсутствия реальной конкуренции на розничном рынке, неспособность существующих централизованных систем удовлетворить возрастающий спрос на энергию приводят к уходу потребителей от централизованного энергоснабжения к собственной генерации и развитию распределенной энергетики.

Одновременно с этим идет процесс формирования локальных микросетей, которые успешно конкурируют с централизованной энергетикой за счет приближения производства электроэнергии к её потреблению, что значительно сокращает затраты на транспорт энергии и, следовательно, её стоимость. Необходимо учитывать, что по прогнозам к 2040 году мировое потребление энергии возрастет на треть за счет роста населения до 9 млрд. человек, роста экономики в 1,5 раза, урбанизации и роста количества автомобилей в мире на 1,3 млрд. штук.

О научной грамотности, самоуправлении и конкурентоспособном развитии науки, технологий и инноваций в России

Ключевые слова: научная грамотность; научно-технологическое развитие; социально-экономическое развитие; инновации; конкурентоспособность. Keywords: scientific literacy; scientific and technological development; socio-economic development; innovation; competitiveness.

Научная грамотность: понятие и роль

Наука, как свидетельствует историческая практика человеческого общества, является одним из самых эффективных способ познания мира. Она может быть представлена как процесс, результат и организация. Наука является источником знаний, которые являются основой нашей успешной хозяйственной деятельности. Привлечение в науку происходит за счет создания или использования знания, что требует знакомства с организацией и практикой науки. Научная грамотность появляется, когда имеющиеся знания или компетенции становится социально важными, определяют эффективность и успешность реализуемых проектов, научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Чем глубже наши научные знания, тем более сложные и эффективные решения мы можем находить для любых складывающихся ситуаций.

Чем более сложным и быстро развивающимся становится мир, тем выше роль научной грамотности. Научная грамотность может определяться для персоналий, сообществ, общества в целом. Научная грамотность определяется в контексте конкретной задачи и имеет важное прикладное назначение – она позволяет опознать людей, которым так или иначе недостает знания, которые могут совершать ошибки и привести к неудаче при реализации проекта, программы или стратегии развития в зависимости от того, Мировоззрение, научная грамотность и парадигма оценки формируют отношение каждого человека как к самым общим вопросам существования человека и человечества в целом, так и конкретным решениям по разнообразным вопросам взаимодействия с обществом или персоналиями.

Адаптация и интеграция мигрантов из Украины: проблемы и решения

Ключевые слова: Украина, мигранты, беженцы, интеграция, социальная адаптация, трудоустройство, проживание, правовой статус, проблемы детей и подростков из семей беженцев Keywords: Ukraine, immigrants, refugee migrants, integration, social adaptation, rehabilitation, accommodation, legal status, problems of children and teenagers from immigrant families.

В 2014 г. в связи с событиями на Украине появилась новая большая социальная группа – беженцы с Украины, что привело к возникновению проблем, связанных с адаптацией и интеграцией вынужденных мигрантов. Данный факт приобрел для России и отдельных ее регионов важное социально-экономическое и политическое значение.

В российском законодательстве появилась категория «вынужденные переселенцы», к которой относят граждан, вынужденных или намеревающихся покинуть места постоянного жительства и перебраться на территорию другого государства вследствие совершенного в отношении их или членов их семей насилия или преследования в иных формах, либо реальной опасности подвергнуться преследованию в связи с обстоятельствами, существенно ущемляющими права человека. По данным Федеральной миграционной службы, на начало 2016 года в Российской Федерации находилось около 2,5 млн. граждан Украины (из них 1,2 млн. – призывного возраста), при этом доля беженцев из Юго-Востока Украины составила 940 тыс. человек. Статус беженца, лица, получившего временное убежище и разрешение на временное проживание, получили более 400 тысяч человек. Представители этой группы появились почти во всех регионах РФ, особенно в приграничных с Украиной субъектах – в Ростовской, Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае.

Понятийное оформление «ресурсной парадигмы» мирового обустройства

Ключевые слова: ресурс, политический ресурс, геостратегический ресурс, геоэкономический ресурс, сырьевой ресурс, цивилизационный ресурс, трудовой ресурс. Keywords: resource, political resource, strategic resource, geo-economical resource, raw material resource, civilization resource, labor resource.

Генезис научного познания предопределяет не только поиск интеллектуальных новаций в области нового знания, но и внесение существенных корректив в понятийный (категорийный) аппарат, соотнесенный с той или иной дисциплиной (проблемой, парадигмой). И дело здесь не в том, что каким-то образом устаревают те или иные понятия. Они были рождены и соответствовали тому уровню развития определенной научной сферы, для которой они предназначались и, в принципе, выполняли свою миссию как «языка», адекватного той или иной парадигме.

Теория «управляемого хаоса» может быть использована на пользу России

Ключевые слова: теория «управляемого хаоса», управление, социальная энтропия, социальное проектирование, аттрактор, социальная технология, самоорганизующаяся критичность, «мягкий сдвиг». Keywords: theory of «controlled chaos», governance, social entropy, social planning, attractor, social technology, selforganized criticality, «soft shift».

Тема «управляемого хаоса» появилась в повестке дня отечественного научного и публицистического сообщества, а также политикума в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Поскольку все импульсы и информация по этой теме исходили от западных источников и авторов, в т.ч. по результатам соответствующих практик, проблема была воспринята настороженно и в основном в штыки. В существенной степени это было объяснимо, поскольку мало кому может понравиться ситуация, когда против твоей страны (а значит, и против тебя) вполне эффективно используют технологии ее разрушения (да еще и не скрывают этого), среди которых идея «управляемого хаоса» сразу же заняла заметное место. Однако вместе с грязной водой, как нередко бывает, выплеснули и здорового ребенка. К этой теме можно было бы лишний раз не возвращаться, если бы не завидное постоянство многих персонажей социальной и политической жизни по всему свету в их стремлении утвердить «стабильность» и «твердый порядок в мире», установить «надежные и неизменные правила игры», вера в возможность преодолеть любой хаос и беспорядок в социуме, не оставив места ни малейшему нарушению этих правил.

Зарубежная недвижимость россиян среднего класса

Для представителей среднего класса приоритетными направлениями покупки недвижимости являются европейские средиземноморские страны – Кипр, Греция, Турция, Испания, Италия, Португалия и бывшие социалистические страны – Болгария, Черногория, Хорватия, Чехия, Словения, Венгрия, а также другие европейские страны – Финляндия, Германия, Австрия и Нидерланды.

Несомненном лидером по приобретению россиянами жилой недвижимости эконом-класса за рубежом остается Болгария. Главными преимуществами Болгарии являются доступные цены, близкая культура и доброжелательное отношение местных жителей, комфортные условия для летнего семейного пляжного отдыха. По данным официальной статистики, недвижимостью в Болгарии по состоянию на 2017 г. владели более 350 000 граждан России. Всего россиянам в Болгарии принадлежало 700 тыс. жилых объектов, общей стоимостью 18 млрд. евро.

Зарубежная недвижимость российских миллиардеров и миллионеров

Наиболее состоятельные граждане России, обладающие миллиардными и миллионными состояниями, как правило, приобретают дорогостоящую элитную жилую и коммерческую недвижимость в Великобритании (Лондон), Швейцарии (Женева, кантон Цуг), Франции (Ницца, Лазурный берег, Куршевель), Монако, Италии (о. Сардиния, Форте-дей-Марми, Ломбардии), США (Майями, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Хакенсак) и др. Элитной недвижимостью в Великобритании, в Лондоне и его окрестностях владеет большинство российских олигархов из списка журнала «Forbes». К ним относятся Алишер Усманов (стоимость активов 7,6 млрд. фунтов), Роман Абрамович (6,5 млрд. фунтов), Владимир Махлай (1 млрд. фунтов), Евгений Швидлер (820 млн. фунтов), Елена Батурина (729 млн. фунтов), Андрей Бородин (180 млн. фунтов) 1 , Олег Дерипаска, Евгений Чичваркин, братья Сергей и Николай Саркисовы, Борис Березовский (ныне покойный) и многие другие.

Российские финансовые активы в офшорных зонах

Накопленный объем российского капитала в офшорных юрисдикциях по данным доклада «Tax Justice Network (TJN)» за период 1990–2010 гг. составлял 798 млрд. долл. По этому показателю Россия занимала второе место в мире, уступая только Китаю (1,190 млрд. долл.).

Эксперты «Global Financial Integrity» общий накопленный объем российских финансовых активов в офшорных зонах за период с 2005 г. по 2011 г. оценивали в 1,233 трлн. долл. 2 Американское «Национальное бюро экономических исследований»3 , в 2017 г. подготовило специальный доклад «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016». В частности, в докладе отмечалось, что сосредоточенное в офшорных юрисдикциях богатство россиян составляло примерно 62,7 трлн. руб. (более 1 трлн. долл.) Эта сумма соответствовала 75% национального дохода России, была в два с лишним раза больше золотовалютных резервов страны (420 млрд. долл. – август 2017 г.). Как видим проведенные нами расчеты и оценки некоторых независимых иностранных экспертов о масштабах оттока капитала из России и концентрации активов за рубежом, в том числе в офшорных зонах, в целом совпадают. Несмотря на ряд мер Правительства России по деофшоризации экономики, объявленную финансовую амнистию капиталов, по-прежнему ежегодно за границу в офшоры с использованием легальных и криминальных схем выводятся миллиарды долларов.

Проблемы институционального кризиса высшего образования в России

Аннотация Автор статьи анализирует проблемы институционального кризиса высшего образования в России, рассматривает понятия «социальный институт», «институциональный кризис», а также анализирует основные и специфические функции института высшего образования. Институциональный кризис высшего образования в современной России заключается в неспособности данного института эффективно выполнять свои функции.

До сих пор не отлажены процессы взаимодействия между институтом высшего образования и другими институтами, такими как институт экономики, институт публичной власти, науки и культуры. Проблемы, характерные для межинституционального взаимодействия, достигли критического уровня. Оттого, насколько субъекты высшего образования выстроят взаимодействие с иными институтами, зависит его будущее. Решение этого институционального кризиса приведет к повышению эффективности высшего образования в России, а также повысит его авторитет как внутри страны, так и за рубежом. Ключевые слова: высшее образование, социальный институт, кризис, институциональный кризис, проблемы высшего образования, взаимодействие.

В современной России наблюдается институциональный кризис высшего образования, выражающийся в том, что до сих пор нет полного и всестороннего законодательного обеспечения процессов взаимодействия между различными институтами общества с институтом высшего образования. Решение этого институционального кризиса приведет к повышению эффективности высшего образования в России, а также повысит его авторитет как внутри страны, так и за рубежом.

Для определения проблем институционального кризиса высшего образования в России рассмотрим понятия социального института и институционального кризиса, а также функций высшего образования. Социальный институт рассматривается как устойчивая форма организации общественной жизни и совместной деятельности людей, включающая в себя совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средствами для осуществления социальных функций, и ролей, управления и социального контроля за соблюдением норм и правил поведения [3, с. 341].

Юмор на современном телевидении — искусство или индустрия?

На телевидении юмор востребован всегда. По мнению известного журналиста Александра Гордона, он является лекарством от невроза у телезрителей, но на современном телевидении это лекарство не всегда «полезно» — зачастую юмористические программы не заставляют задуматься зрителя над какими-либо проблемами, они призваны развлечь его, ведь именно развлекательные передачи являются залогом высокого рейтинга.

Видимо, именно деградация интеллектуальной составляющей юмора заставляет теоретиков и практиков телевизионной журналистики задуматься, является ли сейчас юмор искусством или, как сказал кандидат философских наук Олег Аронсон, «если юмор — профессия, может ли юмор быть индустрией?».

Думается, от ответа на этот вопрос зависит качество юмора.

Современные юмористы считают юмор скорее профессией, чем искусством. Например, резиденты «Comedy Club» позиционируют себя так: «На нашей планете много удивительных мест: от попы Дженнифер Лопес до великой китайской стены. Но наг ше место уникальное — волшебное шоу, где юмор не знает границ ни моральных, ни национальных, никаких других. Так что, дорогие друзья, добро пожаловать в вертеп неоправданного веселья и кладезь вселенского юмора!».

Судя по данному высказыванию, юмор для резидентов шоу — это, в первую очередь, средство реачизации собственных амбиций и извлечения прибыли. От этого страдает качество юмора, так как в подобных шоу моральные и этические нормы не соблюдаются, что влечет за собой появление так называемого «юмора ниже пояса».

Книжное собрание Центрального музея связи им. А. С. Попова

Научно-техническая библиотека Центрального музея связи им. А. С. Попова является специальной научной библиотекой, в которой собрана богатейшая коллекция научно-технической и популярной литературы, в том числе периодики по всем отраслям связи, почты и филателии. Почтово-телеграфный музей (ныне Центральный музей связи им. А. С. Попова) был создан в 1872 г.

Основу коллекции составили экспонаты перевезенной в Санкт-Петербург московской Политехнической выставки. Уже в первых докладах об учреждении музея подчеркивалась необходимость создания библиотеки. Наконец, после нескольких переездов, в 1924 г. музей и библиотека получили помещение бывшего дворца А. А. Безбородко, где находятся и по сей день.

Сотрудники музея – собиратели библиотеки – задавались целью собрать коллекцию, которая иллюстрировала бы историю и текущее состояние телекоммуникационной системы. На протяжении десятилетий фонды библиотеки пополнялись собраниями различных учреждений: библиотеки Политехнической школы в Риге, Научно-технической библиотеки Центрального научно-исследовательского института связи, исследовательского радиоцентра в Нижнем Новгороде и др.

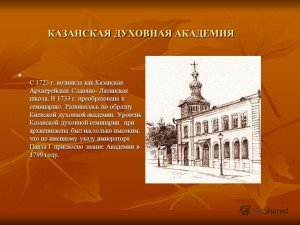

О судьбе книжного собрания библиотеки Казанской духовной академии в XX в.

В нашем сообщении предлагается краткий обзор истории библиотеки Казанской духовной академии в годы культурного перелома и рассказ о дальнейшей судьбе ее фондов. Закрытие Казанской Духовной академии в 1921 г., перераспределение ее богатейшего рукописного и книжного собрания является одним из многочисленных трагических эпизодов в истории российского духовного образования. Перед закрытием Академии ее фундаментальная библиотека представляла собой ценнейшее собрание литературы богословского и гуманитарного профиля.

К концу 1916 г. в библиотеке насчитывалось 46 392 наименования книг и рукописей в 103 880 томах. Главным сокровищем являлась библиотека Соловецкого монастыря, которая в 1855 г. по распоряжению Священного Синода была передана Академии и представляла собой собрание рукописей и старопечатных книг XVI–XVIII вв. Изучение этой уникальной библиотеки во многом определяло научную жизнь Академии. В 1918 г., после прихода в город Красной армии, над библиотекой нависла угроза уничтожения.

Главное здание Академии было превращено в казармы для красноармейцев, а здание библиотеки удалось отстоять лишь благодаря профессору И. М. Покровскому, добровольно принявшему на себя обязанности ее хранителя. В 1919 г. решением Совета Казанской духовной академии библиотека, в целях защиты ее от разграбления, была передана в распоряжение Губернского архива; при этом была гарантирована неприкосновенность и неделимость фонда. Сложилась уникальная ситуация: юридически библиотека принадлежала архиву, а фактически продолжала работать в своем прежнем статусе: ее свободно посещали профессора и студенты, а штат состоял из профессоров Академии. Однако после закрытия Академии начинается постепенное расформирование библиотеки.

27.02.2018

27.02.2018  admin

admin