В современной педагогике используются различные технологии, которые призваны не только дать школьникам определённые знания по предмету, но и привить им интерес к образованию. Учитель-языковед, ставя перед собой задачу помочь обучающимся приобрести навыки коммуникации, должен использовать их в своей преподавательской деятельности. Одной из наиболее продуктивных технологий является технология развития критического мышления.

Под критическим мышлением понимается проявление любознательности, живого интереса, способность высказать собственное мнение по определённому вопросу, использовать различные исследовательские и творческие методы доказательства своей мысли.

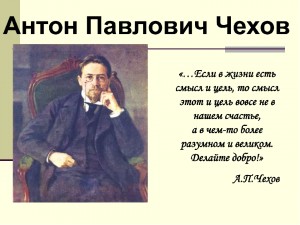

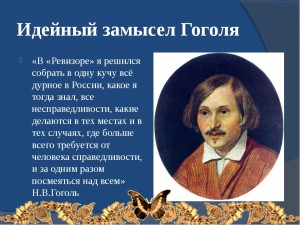

К критическому мышлению относится и способность ставить новые вопросы, выдвигать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. [1, с. 1] Обучающийся, умеющий критически мыслить, способен: — выделять в тексте противоречия и типы присутствующих в нём структур; -аргументировать собственную точку зрения, делая упор не только на логику, но и на взгляды собеседника; — рассматривать поставленные перед ним проблемы с разных точек зрения; — находить несколько альтернатив решения заданной проблемы; — активно воспринимать поступающую информацию. [6, с. 50-51] Технология критического мышления позволяет не только обрести коммуникативные навыки и усовершенствовать их, но и совместить данный процесс с усвоением новой информации. Это условие делает возможным применение технологии развития критического мышления на уроках открытия новых знаний. Причем, с учетом трех этапов познания: вызова, осмысления и рефлексии. 1. На первой стадии вызова используются приёмы, содержащие прогнозирование будущей деятельности. Перед учениками стоит проблема осознания темы обсуждения. Приём прогнозирования по иллюстрации является одним из наиболее эффективных методов проблемного обучения.

10.12.2020

10.12.2020  admin

admin