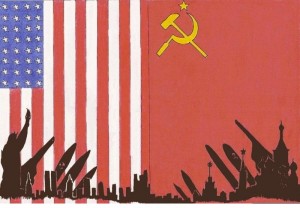

Информационная война (ИВ) представляет собой быстро развивающуюся и пока еще неточно определенную область растущего интереса для разработчиков оборонного планирования и политиков. Источником как интереса, так и неточности в этой области является так называемая информационная революция, вызванная продолжающейся быстрой эволюцией киберпространства, микрокомпьютеров и связанных с ними информационных технологий. Оборонный истеблишмент США, как и американское общество в целом, быстро движется к тому, чтобы воспользоваться новыми возможностями, открытыми этими изменениями. В то же время нынешние и потенциальные противники (и союзники) США также стремятся использовать развивающуюся глобальную информационную инфраструктуру и связанные с ней технологии в военных целях.

Конечный результат и последствия этих продолжающихся изменений для международных и других форм конфликтов весьма неопределенны и подходят для этой новой и динамичной темы. Станет ли ИВ новым, но второстепенным аспектом войны, в которой Соединенные Штаты и их союзники с готовностью преодолеют свои потенциальные уязвимости в киберпространстве и получат и сохранят любые тактические и стратегические военные преимущества, которые могут быть доступны на этой арене? Или изменения в конфликте, вызванные продолжающейся информационной революцией, будут настолько быстрыми и глубокими, что конечным результатом станет новая и серьезная угроза традиционным военным операциям и обществу США, которая коренным образом изменит будущий характер войны?

20.11.2021

20.11.2021  admin

admin  Рубрика:

Рубрика: